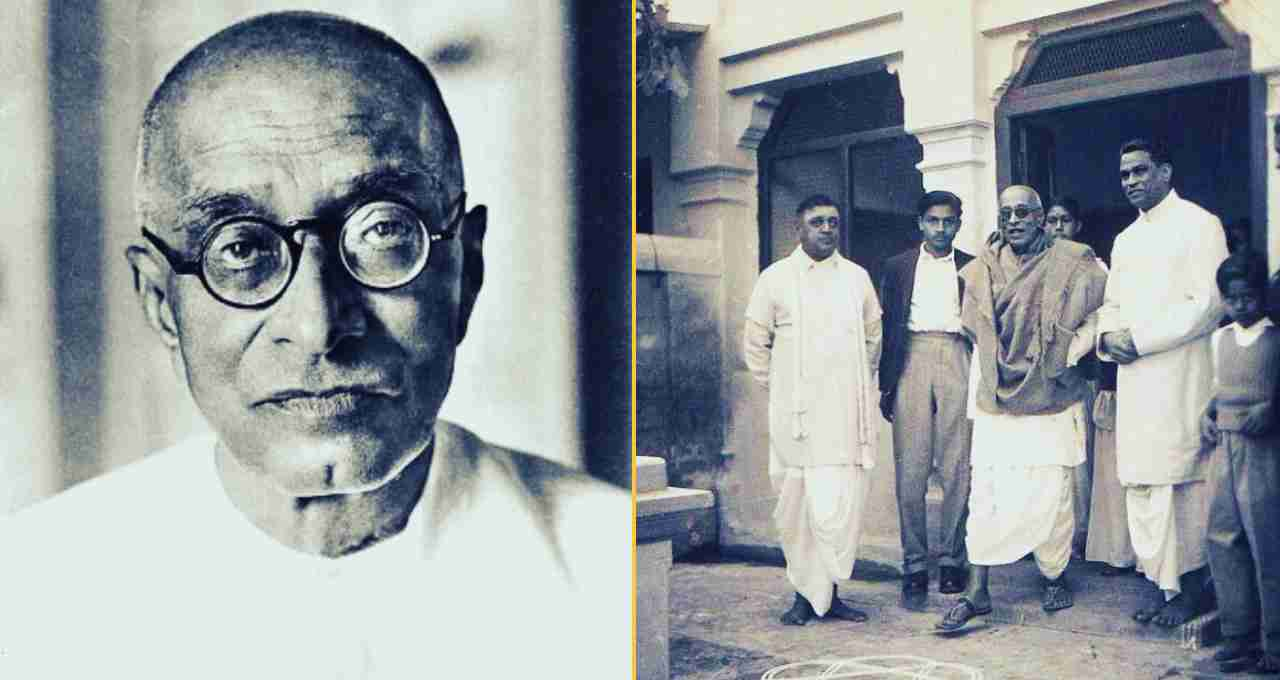

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कई महान नेताओं ने अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व रहे जिनकी गहराई और दूरदर्शिता आज भी समाज के हर कोने में प्रेरणा देती है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें आमतौर पर 'राजाजी' के नाम से जाना जाता है, उन्हीं महान विभूतियों में से एक थे। वे न केवल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, बल्कि भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल, प्रखर लेखक, सामाजिक सुधारक, विचारशील राजनीतिज्ञ और नैतिकता के अद्वितीय प्रतीक भी थे। उनकी जीवन यात्रा एक ऐसे राष्ट्रभक्त की कहानी है जिसने सत्ता से ज्यादा सिद्धांतों को महत्व दिया और हमेशा देशहित में निर्भीक होकर निर्णय लिए।

प्रारंभिक जीवन: गाँव से गौरव तक की कहानी

राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को मद्रास प्रेसीडेंसी के थोरापल्ली नामक गाँव में हुआ था, जो अब तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में है। वे एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार से थे। बचपन में वे कमजोर और अक्सर बीमार रहते थे, लेकिन उनके भीतर एक विलक्षण प्रतिभा थी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बैंगलोर के सेंट्रल कॉलेज और मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1897 में उन्होंने कानून की डिग्री ली और सलेम में प्रैक्टिस शुरू की। उनका वैवाहिक जीवन भी सामाजिक परिपाटी के अनुसार बहुत जल्दी शुरू हुआ। उन्होंने अलामेलु मंगम्मा से विवाह किया, जिनसे उन्हें पाँच संतानें हुईं। पत्नी की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की, जिससे उनकी पारिवारिक ज़िम्मेदारी और अधिक बढ़ गई।

स्वतंत्रता संग्राम में पहली पंक्ति का नेतृत्व

राजगोपालाचारी 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेकर राजनीतिक जीवन में सक्रिय हुए। महात्मा गांधी के निकट सहयोगी बनकर उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और वायकोम सत्याग्रह में भाग लिया। गांधीजी ने उन्हें 'मेरी अंतरात्मा का संरक्षक' कहा था — यह उपाधि उनके नैतिक चरित्र और सच्चे नेतृत्व की गवाही देती है। 1930 में उन्होंने दांडी मार्च के जवाब में वेदारण्यम नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वह एक ऐसे नेता थे जो हिंसा के बिना बदलाव लाने में विश्वास रखते थे और अहिंसा को अपने जीवन का मूल मंत्र मानते थे।

राजनीतिक जीवन और विवादास्पद निर्णय

राजगोपालाचारी 1937 में मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उनके द्वारा लागू किए गए शराबबंदी और कृषि ऋण राहत जैसे निर्णय जनता के हित में थे। लेकिन हिंदी को अनिवार्य करने और प्रारंभिक शिक्षा योजना जैसे फैसलों के कारण उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा। कई विरोधियों ने इसे 'जातिवादी शिक्षा नीति' कहकर निंदा की। 1940 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। उनके इस कदम को उस समय कई लोगों ने राष्ट्रहित के खिलाफ माना, लेकिन राजाजी का मानना था कि यह समय संघर्ष नहीं, वार्ता और रणनीति का है। उन्होंने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत का समर्थन किया और विभाजन के समाधान के लिए 'सीआर फॉर्मूला' प्रस्तुत किया, जो राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है।

स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर-जनरल

भारत के स्वतंत्र होने के बाद, जब लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल समाप्त हुआ, तो राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया। वे इस पद को संभालने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बने। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब एक ब्रिटिश शासन के अंत के बाद भारत की सर्वोच्च पदवी एक भारतीय को सौंपी गई। गवर्नर-जनरल के रूप में उन्होंने सादगी और नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने कलकत्ता दंगों के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।

स्वतंत्र पार्टी की स्थापना: गांधीवादी विचारों की राजनीतिक पुनर्व्याख्या

1951 से 1952 तक वे भारत के गृह मंत्री और बाद में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने 1959 में उससे इस्तीफा दे दिया और 'स्वतंत्र पार्टी' की स्थापना की। यह पार्टी भारत में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली पहली सशक्त पार्टी बनी जिसने 1962, 1967 और 1971 के चुनावों में कांग्रेस को चुनौती दी। राजाजी ने इस पार्टी के माध्यम से गांधीवादी विचारों की नयी व्याख्या की और आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तथा न्यूनतम सरकार की वकालत की।

समाज सुधारक और लेखक: आत्मा को छू जाने वाली लेखनी

राजगोपालाचारी एक निपुण लेखक भी थे। उन्होंने 'रामायण', 'महाभारत' और 'भगवद गीता' जैसे ग्रंथों का सरल अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जो आज भी लाखों पाठकों को आकर्षित करते हैं। उनका लेखन समाज को दिशा देने वाला, नैतिकता से परिपूर्ण और भाषाई सौंदर्य से भरपूर था। उन्होंने 'कुरई ओनरुम इल्लै' नामक प्रसिद्ध भक्ति गीत की भी रचना की, जो आज भी तमिलनाडु के मंदिरों में गाया जाता है। वे बाल-विवाह, अस्पृश्यता और शराब जैसे सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध खड़े रहे और दलितों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का समर्थन किया।

अंतिम वर्षों का सादगीपूर्ण जीवन और निधन

अपनी अंतिम वर्षों में उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन सामाजिक चिंतन में लगे रहे। 25 दिसंबर 1972 को 94 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जो एक सच्चे राष्ट्र सेवक को दी जाने वाली श्रद्धांजलि थी।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जीवन भारतीय राजनीति, नैतिकता और सामाजिक सुधार का एक प्रेरणादायक अध्याय है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण तक अहम भूमिका निभाई। उनके विचार, नेतृत्व और सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमें उनके जीवन से सीख लेकर सच्चाई, ईमानदारी और जनसेवा के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम एक सशक्त और समरस समाज की स्थापना कर सकें।