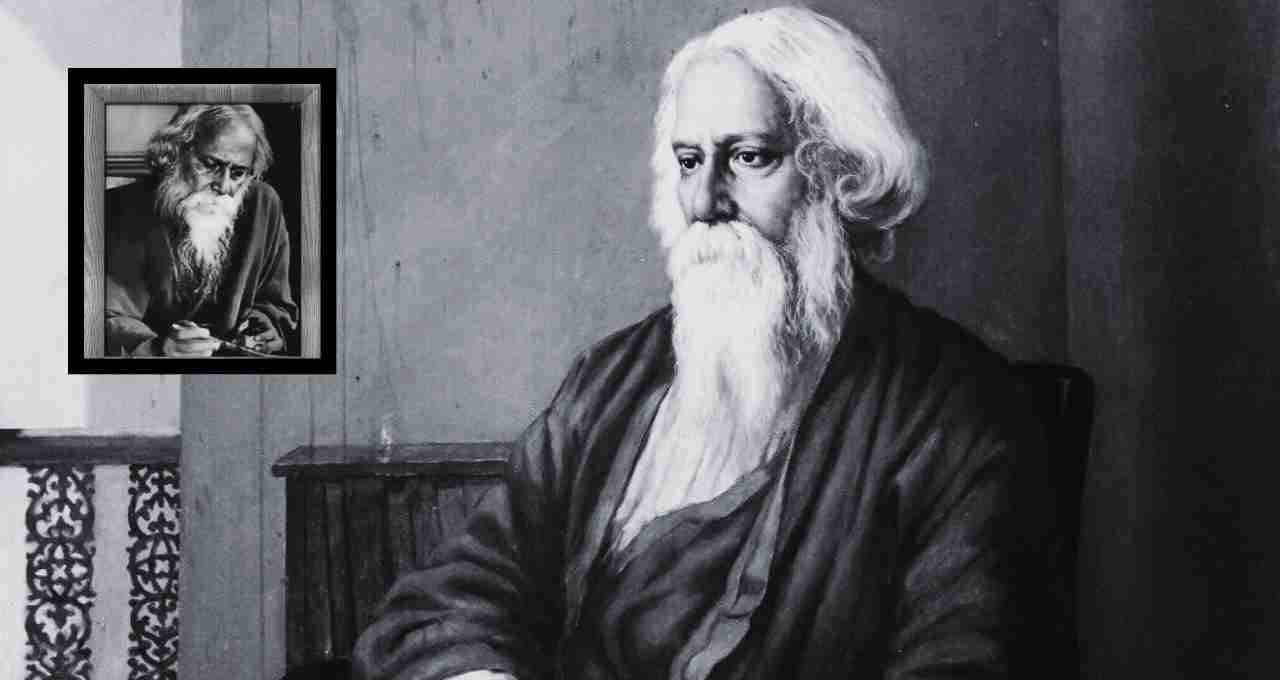

रबीन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्हें हम प्यार से ‘गुरुदेव’ के नाम से जानते हैं, न केवल भारत बल्कि विश्व साहित्य के इतिहास में एक अमर और अनमोल व्यक्तित्व हैं। 7 मई 1861 को कोलकाता में जन्मे यह महान कवि, दार्शनिक, संगीतकार और नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक भारतीय सांस्कृतिक चेतना में एक नई क्रांति के अग्रदूत रहे। उनकी रचनाओं ने बंगाल पुनर्जागरण को नई दिशा दी और पूरे भारत में साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की बयार लाई।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

रबीन्द्रनाथ ठाकुर का परिवार बंगाल पुनर्जागरण के प्रमुख स्तम्भों में से एक था। उनके पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर एक विद्वान और धार्मिक चिंतक थे, जबकि उनके बड़े भाई भी साहित्य, दर्शन और संगीत में पारंगत थे। ऐसे परिवेश में रबीन्द्रनाथ का बचपन ज्ञान, कला और आध्यात्म से गहरे जुड़ा रहा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई, और बाद में वे इंग्लैंड गए जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन कुछ कारणों से बिना डिग्री के भारत लौट आए।

उनका बचपन अत्यंत असाधारण था क्योंकि पारंपरिक शिक्षा पद्धति से उनकी रुचि कम थी। वे प्रकृति में समय बिताना पसंद करते थे और अपने बड़े भाई के निर्देशन में शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण लेते थे। उनके लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं था, बल्कि जीवन की जिज्ञासा को बढ़ावा देना था।

साहित्यिक सफर और रचनाएँ

रबीन्द्रनाथ की साहित्यिक प्रतिभा बचपन से ही चमक रही थी। केवल आठ वर्ष की उम्र में उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी, और 16 वर्ष की आयु में उनकी पहली लघुकथा प्रकाशित हो गई। जीवनभर उन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रावृत्त, और संगीत रचना में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति ‘गीतांजलि’ को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जो एशिया का पहला साहित्य नोबेल था।

उनकी रचनाएँ न केवल बंगाली साहित्य की समृद्धि का प्रतीक हैं, बल्कि भारतीय और विश्व साहित्य में नई दिशा देने वाली हैं। ‘चोखेर बाली’, ‘गोरा’, ‘घरे बहिरे’ जैसे उपन्यासों में उन्होंने मध्यवर्गीय समाज की गहराई से पड़ताल की। उनकी कविताओं में प्रकृति, मानवता और अध्यात्म के विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं। ‘जन गण मन’ भारत का राष्ट्रीय गान और ‘आमार सोनार बंगला’ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, दोनों उनकी ही रचनाएँ हैं, जो उनकी साहित्यिक महानता का प्रमाण हैं।

संगीत और रबींद्र संगीत

रबीन्द्रनाथ ठाकुर ने लगभग 2,230 गीतों की रचना की, जिन्हें ‘रबींद्र संगीत’ के नाम से जाना जाता है। ये गीत बंगाली संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा हैं। इनके गीतों में भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुवपद शैली की झलक साफ़ देखने को मिलती है। रबींद्र संगीत में प्रकृति, प्रेम, विरह, भक्ति और मानव भावनाओं को बड़ी खूबसूरती और सरलता से पिरोया गया है। उनकी गीत रचना में संगीत और शब्दों का ऐसा अनोखा मेल है कि गीत और कविता दोनों एक-दूसरे के पूरक लगते हैं। यही वजह है कि रबींद्र संगीत आज भी लोगों के दिलों में गहराई से बसता है और बंगाली समाज के सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है।

गुरुदेव की संगीत रचनाएँ सिर्फ़ सुंदर आवाज़ भर नहीं हैं, बल्कि उनमें मानवीय संवेदनाओं और जीवन के अनुभवों की गहराई छिपी होती है। उन्होंने अपने गीतों में प्रकृति के सौंदर्य को भी बड़ी मोहब्बत से दर्शाया है, जैसे नदी की बहती लहरें, हवा की सरसराहट या फिर फूलों की खुशबू। रबींद्र संगीत को सुनकर हर कोई अपने अंदर एक नई ऊर्जा और शांति महसूस करता है। यह संगीत सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे भारत और विश्व के लोगों के बीच अपनी खास जगह बना चुका है।

जीवन-दर्शन और मानवता के विचार

रबीन्द्रनाथ ठाकुर के दर्शन में जीवन, मानवता और ईश्वर का बहुत गहरा संबंध था। वे मानते थे कि इंसान और भगवान के बीच एक स्थायी और मजबूत रिश्ता होता है, जो समय और परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने चित्रकला भी शुरू की, जिनमें जीवन की थकान, मोह-माया और कई तरह के सवाल साफ झलकते हैं। उनकी रचनाओं में यह बात स्पष्ट दिखती है कि वे हमेशा मानवता और आध्यात्मिकता को साथ लेकर चलते थे।

राष्ट्रवाद के मामले में उनकी सोच महात्मा गांधी से थोड़ी अलग थी। गांधीजी जहाँ देशभक्ति को सबसे बड़ा धर्म मानते थे, वहीं रबीन्द्रनाथ ठाकुर ने मानवता को राष्ट्र से भी ऊपर रखा। फिर भी दोनों महान विभूतियाँ एक-दूसरे का सम्मान करती थीं। गांधीजी ने शान्तिनिकेतन की मदद की थी, जबकि ठाकुर ने कभी-कभी गांधीजी के राष्ट्रवाद पर मज़ाकिया अंदाज में टिप्पणी भी की थी। इससे पता चलता है कि वे अपने-अपने विचारों के बावजूद एक-दूसरे को समझते और सम्मान देते थे।

रबीन्द्रनाथ ठाकुर का सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान

रबीन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य और संगीत के साथ-साथ शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव छोड़ा। उनकी स्थापना शान्तिनिकेतन एक ऐसा स्थान था जहाँ आधुनिक शिक्षा को भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जोड़ा गया। उनका उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और आत्मा की उन्नति पर भी विशेष ध्यान देना था। उन्होंने शिक्षा को जीवन के समग्र विकास का माध्यम माना, जिससे व्यक्ति समाज के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील बन सके।

ठाकुर की कृतियाँ आज भी भारतीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। उनके विचार हमें नैतिकता, सहिष्णुता और मानवीय सद्भाव की ओर प्रेरित करते हैं। उनकी लेखनी से जीवन के उच्चतम सिद्धांतों की सीख मिलती है, जो आज भी हमारे समाज को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रही है।

सम्मान और विरासत

1913 में ‘गीतांजलि’ के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर उन्होंने भारत और एशिया के लिए गौरव का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अतिरिक्त 1915 में राजा जॉर्ज पंचम द्वारा उन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया, जिसे उन्होंने 1919 में जलियाँवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया। यह कदम उनके राष्ट्रभक्ति और न्याय के प्रति दृढ़ विश्वास को दर्शाता है।

उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई, लेकिन उनका साहित्य, संगीत, दर्शन और विचार आज भी जीवंत हैं। शान्तिनिकेतन, विश्व-भारती विश्वविद्यालय और उनकी कृतियाँ भारतीय सांस्कृतिक चेतना के अभिन्न अंग हैं। उनके जन्मदिन पर पूरी दुनिया में उनके योगदान को याद किया जाता है।

रबीन्द्रनाथ ठाकुर केवल एक कवि या लेखक नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक, शिक्षक, संगीतज्ञ और मानवतावादी थे। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में न केवल साहित्य और संगीत को समृद्ध किया बल्कि भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मार्ग भी प्रशस्त किया। उनकी रचनाएँ हमें मानवता, प्रकृति और ईश्वर से जोड़ती हैं। वे युगों-युगों तक भारत और विश्व के साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।