गुरुत्वाकर्षण — एक ऐसा शब्द जो आज विज्ञान का सामान्य हिस्सा है, लेकिन हजारों वर्षों पहले यह एक रहस्यमयी शक्ति के रूप में देखा जाता था। इसने दार्शनिकों से लेकर वैज्ञानिकों तक सभी को आकर्षित किया। आज हम जिस वैज्ञानिक समझ पर निर्भर करते हैं, वह कई सभ्यताओं और विद्वानों के हजारों वर्षों के शोध का नतीजा है। आइए, हम गुरुत्वाकर्षण के इस ऐतिहासिक और बौद्धिक यात्रा को समझते हैं।

यूनानी दर्शन में गुरुत्वाकर्षण का बीज

गुरुत्वाकर्षण की सबसे प्रारंभिक अवधारणाएं प्राचीन यूनानी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। हेराक्लिटस, एम्पेडोकल्स और ल्यूसिपस जैसे विचारकों ने यह मान्यता दी कि ब्रह्मांड एक प्रकार के संतुलन और आकर्षण-विकर्षण की शक्तियों से संचालित होता है। एम्पेडोकल्स ने 'प्रेम' और 'संघर्ष' को ब्रह्मांड की दो मूलभूत ताकतें बताया था, जिनमें आकर्षण और विकर्षण की छवि देखी जा सकती है। अरस्तू ने गुरुत्वाकर्षण को एक प्राकृतिक प्रवृत्ति माना। उन्होंने यह विचार रखा कि भारी वस्तुएं नीचे की ओर और हल्की वस्तुएं ऊपर की ओर जाती हैं। उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानते हुए सभी भारी वस्तुओं की गति को उसी ओर निर्देशित बताया।

भारतीय विद्वानों का अद्वितीय योगदान

7वीं शताब्दी में भारतीय खगोलशास्त्री ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण को आकर्षण की शक्ति के रूप में पहली बार स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि 'पृथ्वी में वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति होती है', जो आज के 'ग्रेसिटेशनल फोर्स' की मूल अवधारणा थी। 11वीं शताब्दी के भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में कहा, 'पृथ्वी बिना सहारे वाली वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है।' यह कथन न केवल सटीक था बल्कि गुरुत्वाकर्षण के व्यवहार को एक सटीक भौतिक नियम में ढालता है। यह बताता है कि भारतीय वैज्ञानिक सोच उस समय भी कितनी परिपक्व थी।

इस्लामी स्वर्ण युग में गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या

इस्लामी दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी गुरुत्वाकर्षण की समझ को और गहराई दी। 11वीं सदी के इब्न सिना ने गति और बल के बीच के संबंध को स्पष्ट किया। उनका प्रेरणा सिद्धांत आइज़ैक न्यूटन के गति नियमों का पूर्ववर्ती रूप था। इब्न अल-हैथम और अल-बिरूनी ने पृथ्वी के अलावा अन्य खगोलीय पिंडों में भी गुरुत्वाकर्षण की संभावना जताई। अल-खज़िनी ने यह सुझाव दिया कि वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण बल उनकी दूरी पर निर्भर करता है, जो बाद में न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की खोज से जुड़ता है।

यूरोपीय पुनर्जागरण और नई खोजों का दौर

14वीं शताब्दी में यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बदलने लगा। जीन बुरिडन और अबुल-बरकत जैसे विद्वानों ने आवेग (impetus) के सिद्धांत को पेश किया, जो गति और द्रव्यमान के बीच संबंधों को समझने की एक नई दिशा थी। 16वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली ने प्रयोगात्मक रूप से साबित किया कि सभी वस्तुएं, चाहे उनका वजन कुछ भी हो, एकसमान त्वरण से गिरती हैं। यह सिद्धांत अरस्तू की विचारधारा के विरुद्ध था और गुरुत्वाकर्षण की आधुनिक समझ की नींव रखता है।

आइज़ैक न्यूटन: आधुनिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की नींव

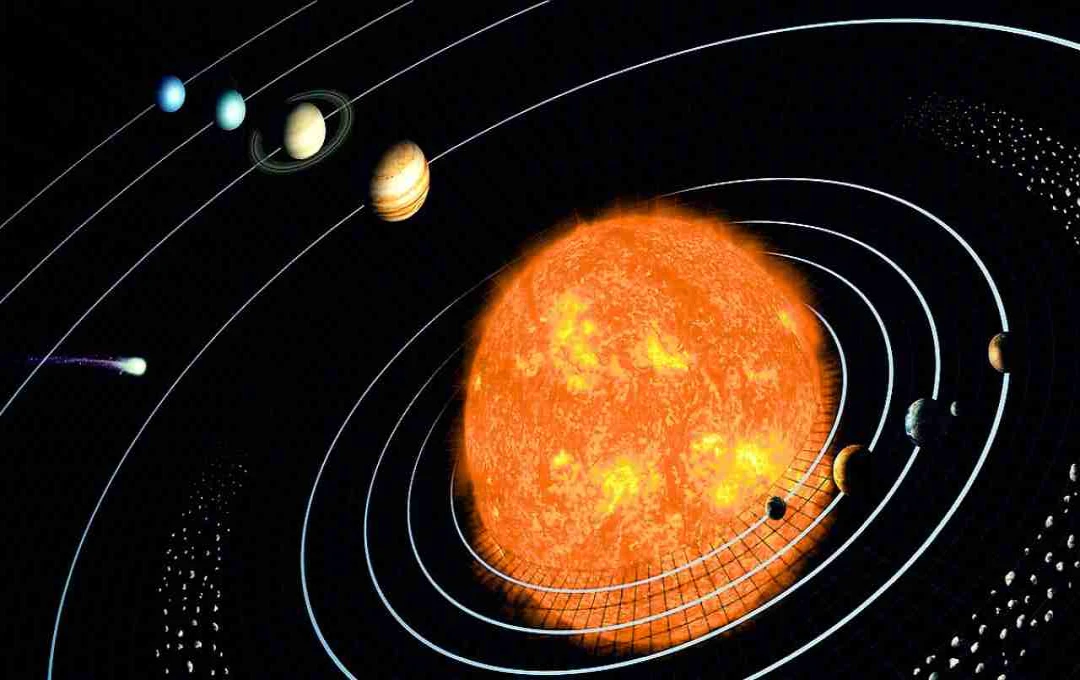

17वीं शताब्दी में सर आइज़ैक न्यूटन ने ‘गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम’ (Law of Universal Gravitation) प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि हर वस्तु, दूसरी वस्तु को उसकी द्रव्यमान के अनुपात में आकर्षित करती है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। न्यूटन का यह नियम न केवल सौरमंडल, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की गति को समझाने में सहायक सिद्ध हुआ। उनकी मशहूर कृति Principia Mathematica ने विज्ञान को गणितीय दृष्टिकोण से देखना सिखाया और गुरुत्वाकर्षण को एक परिकल्पना से भौतिक नियम में परिवर्तित कर दिया।

आइंस्टीन और सापेक्षता का युग

20वीं शताब्दी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने न्यूटन के सिद्धांतों को और आगे बढ़ाया। उनके सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत (General Theory of Relativity) ने यह दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक बल नहीं, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण अंतरिक्ष-समय की वक्रता (curvature of space-time) है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी जैसे पिंड अंतरिक्ष-समय को विकृत करते हैं और अन्य पिंड उस वक्रता का अनुसरण करते हुए चलते हैं। यह विचार आज तक ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में वैज्ञानिकों की मदद कर रहा है।

आधुनिक समय में गुरुत्वाकर्षण की खोज की नई दिशाएं

आज वैज्ञानिक स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटॉन जैसी अवधारणाओं के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण को एकीकृत सिद्धांत (Theory of Everything) से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पुष्टि ने आइंस्टीन के सिद्धांत को और मजबूत किया। यह वैज्ञानिक इतिहास में एक नया अध्याय था।

गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा प्राचीन यूनानी, भारतीय, इस्लामी और यूरोपीय विद्वानों के योगदान से विकसित हुई। ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने इसे क्रमशः बल, नियम और अंतरिक्ष-समय की वक्रता के रूप में परिभाषित किया। आज भी वैज्ञानिक इस रहस्यमयी शक्ति की गहराई को समझने में प्रयासरत हैं।