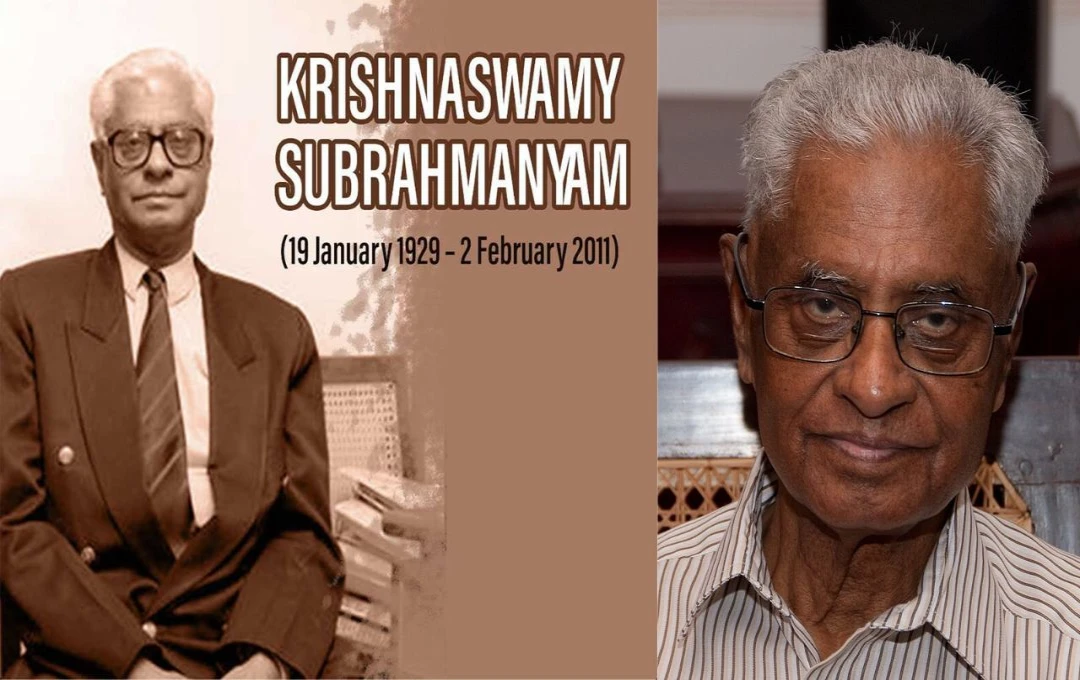

कृष्णस्वामी सुब्रह्मण्यम का जन्म 19 जनवरी 1929 को एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे तिरुचिरापल्ली और मद्रास (अब चेन्नई) में पले-बढ़े। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद, उन्होंने प्रेसीडेंसी कॉलेज, मद्रास में दाखिला लिया और वहां से 1950 में मद्रास विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में एमएससी की डिग्री प्राप्त की।

उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि ने उन्हें विज्ञान और तकनीकी विषयों में गहरी रुचि दी, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी कार्यक्षेत्र को रणनीतिक मामलों और सुरक्षा नीतियों की दिशा में मोड़ा।

कौन थे कृष्णस्वामी सुब्रह्मण्यम?

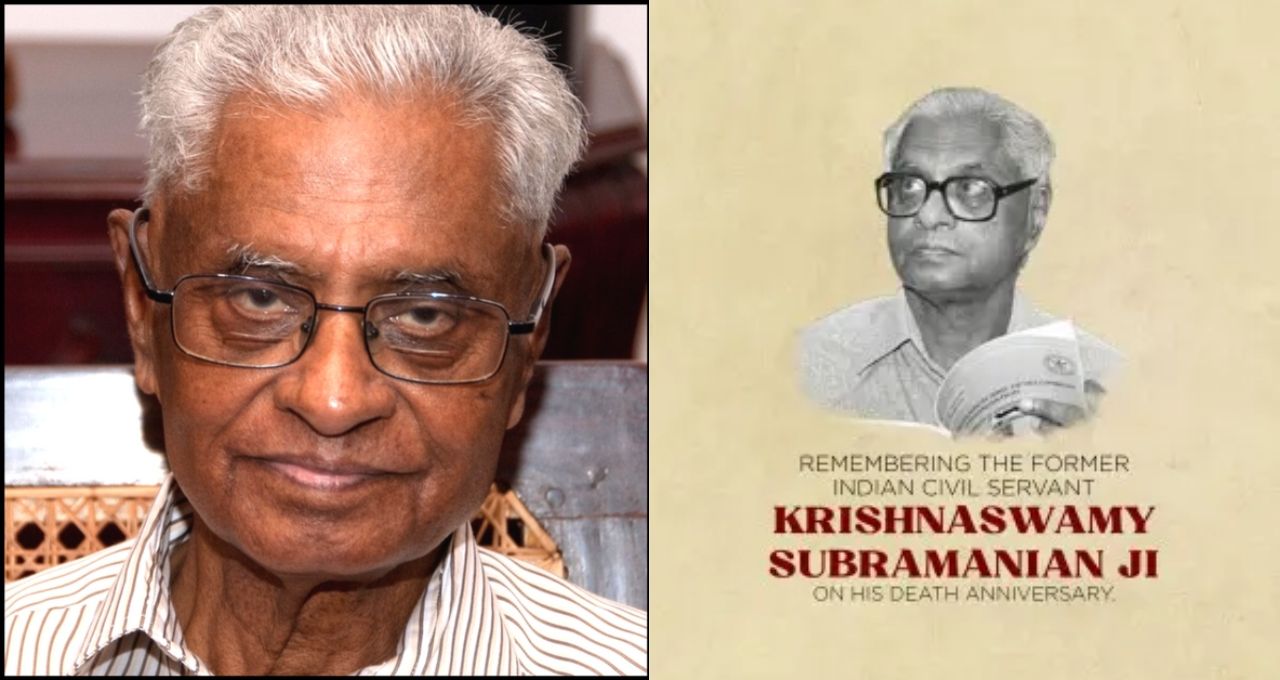

कृष्णस्वामी सुब्रह्मण्यम भारतीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों के एक प्रभावशाली विचारक, पत्रकार और पूर्व सिविल सेवक थे। वे भारत के परमाणु नीति के प्रमुख विचारकों में से एक माने जाते थे। उनका योगदान भारत की सुरक्षा रणनीति और परमाणु निवारक के दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण था। सुब्रह्मण्यम ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (IDSA) के दूसरे निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दीं। वे कारगिल युद्ध के बाद स्थापित कारगिल समीक्षा समिति के प्रमुख थे और भारतीय सुरक्षा मामलों पर कई सरकारी समितियों और जाँच आयोगों का हिस्सा रहे थे।

उनका प्रमुख योगदान 2007 में भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते में था, जहां उन्होंने इस समझौते के पक्ष में काम किया, जिससे भारतीय परमाणु स्थिति को वैश्विक मंच पर मजबूती मिली। वे रियलपोलिटिक (वास्तविक राजनीति) के समर्थक थे और भारतीय रणनीतिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण विचारक रहे।हालांकि, अपने अंतिम वर्षों में वे कैंसर से पीड़ित थे और 2 फरवरी 2011 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में हृदयाघात के कारण उनका निधन हो गया। उनका निधन भारतीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में उनके योगदान की कमी को महसूस कराता हैं।

कृष्णस्वामी सुब्रह्मण्यम का करियर

कृष्णस्वामी सुब्रह्मण्यम ने अपनी शैक्षिक यात्रा के बाद 1950 में यूपीएससी द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) परीक्षा में भाग लिया और पहले प्रयास में ही सफल होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पहले स्थान पर रहे। इसके बाद 1951 में उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में विधिवत नियुक्ति मिली और उन्हें मद्रास प्रेसीडेंसी के प्रशासनिक कैडर में आवंटित किया गया। 1956 में तमिलनाडु राज्य के गठन के बाद, उन्हें तमिलनाडु कैडर में स्थानांतरित कर दिया गया।

सिविल सेवा में अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें संयुक्त खुफिया समिति के अध्यक्ष, तमिलनाडु सरकार के राजस्व बोर्ड के सदस्य, गृह सचिव, और कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली में विभिन्न क्षमताओं में सेवा की।

रणनीतिक विश्लेषक के रूप में

1965-66 में सुब्रह्मण्यम ने मध्य-करियर अध्ययन अवकाश लिया और 1966 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सामरिक अध्ययन में रॉकफेलर फेलो के रूप में अध्ययन किया। भारत लौटने के बाद, उन्हें नई दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (IDSA) का निदेशक नियुक्त किया, जहाँ वे 1975 तक कार्यरत रहे। इसके बाद उन्होंने सरकार में कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 1980 में वे आईडीएसए के निदेशक के रूप में फिर से लौटे। 1987 में वे सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज में विजिटिंग प्रोफेसर और नेहरू फेलो के रूप में इंग्लैंड गए।

उनकी प्रमुख कृतियों में "परमाणु मिथक और वास्तविकताएँ" (1980), "भारत और परमाणु चुनौती" (1986), और "हिंद महासागर में महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता" (1989) शामिल हैं।

पत्रकारिता

सुब्रह्मण्यम कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में नियमित टिप्पणीकार और स्तंभकार के रूप में भी कार्यरत रहे। 1980 के दशक के अंत में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद, उन्होंने विभिन्न भारतीय प्रकाशनों में सलाहकार संपादक और नीति विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। इनमें प्रमुख रूप से द ट्रिब्यून, द इकोनॉमिक टाइम्स, और द टाइम्स ऑफ इंडिया शामिल थे। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद, सुब्रह्मण्यम ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए थे, जिससे मीडिया में काफी चर्चा हुई थी।

सुब्रह्मण्यम की भारतीय परमाणु एवं सुरक्षा नीति में भूमिका

कृष्णस्वामी सुब्रह्मण्यम को 1998 में भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सलाहकार बोर्ड (NSCAB) का संयोजक नियुक्त किया गया था। इस बोर्ड का मुख्य कार्य भारत के परमाणु सिद्धांत को तैयार करना था, जो परमाणु शस्त्रागार के उपयोग और तैनाती से संबंधित नीतिगत पहलुओं को नियंत्रित करता है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि भारत ने परमाणु हथियारों के लिए "पहले उपयोग नहीं" (No First Use, NFU) की नीति अपनाई। इसका मतलब था कि भारत ने यह संकल्प लिया कि वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, लेकिन यदि किसी पर हमला किया गया तो उसका जवाब परमाणु हमले से दिया जाएगा। सुब्रह्मण्यम इस नीति के बड़े समर्थक थे और उन्होंने इसे 1998 में शक्ति परीक्षणों के बाद भी दृढ़ता से प्रोत्साहित किया था।

कारगिल समीक्षा समिति और विवाद

1999 में सुब्रह्मण्यम को कारगिल समीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस समिति का गठन भारत सरकार ने कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय खुफिया विभाग की कथित विफलताओं का विश्लेषण करने के लिए किया था। समिति की रिपोर्ट को "सुब्रह्मण्यम रिपोर्ट" के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारतीय खुफिया विभाग के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी।

हालांकि, रिपोर्ट को लेकर विवाद भी उठे। भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट की आलोचना की, क्योंकि इसमें भारतीय सेना के ब्रिगेडियर सुरिंदर सिंह पर घुसपैठ की समय पर रिपोर्ट न करने का आरोप लगाया गया था। प्रेस रिपोर्टों ने इस निष्कर्ष पर सवाल उठाए और दावा किया कि ब्रिगेडियर सिंह ने वास्तव में प्रारंभिक चेतावनियाँ दी थीं जिन्हें वरिष्ठ सेना कमांडरों और सरकारी अधिकारियों ने अनदेखा कर दिया था। इसके अलावा, रिपोर्ट के कुछ अध्याय और अनुलग्नक वर्गीकृत थे और सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किए गए थे, जिनमें भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम से संबंधित जानकारी शामिल थी।

रणनीतिक विकास पर टास्क फोर्स

नवंबर 2005 में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुब्रह्मण्यम को वैश्विक रणनीतिक विकास पर अध्ययन करने के लिए एक विशेष सरकारी टास्क फोर्स का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। इस टास्क फोर्स ने वैश्विक रणनीतिक रुझानों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया और 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी। हालांकि, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया और इसे एक वर्गीकृत दस्तावेज़ माना जाता हैं।

सुब्रह्मण्यम के कार्य और योगदान ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उनके विचार और कार्यों ने न केवल भारत की रक्षा नीति को आकार दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को मज़बूती से प्रस्तुत किया।