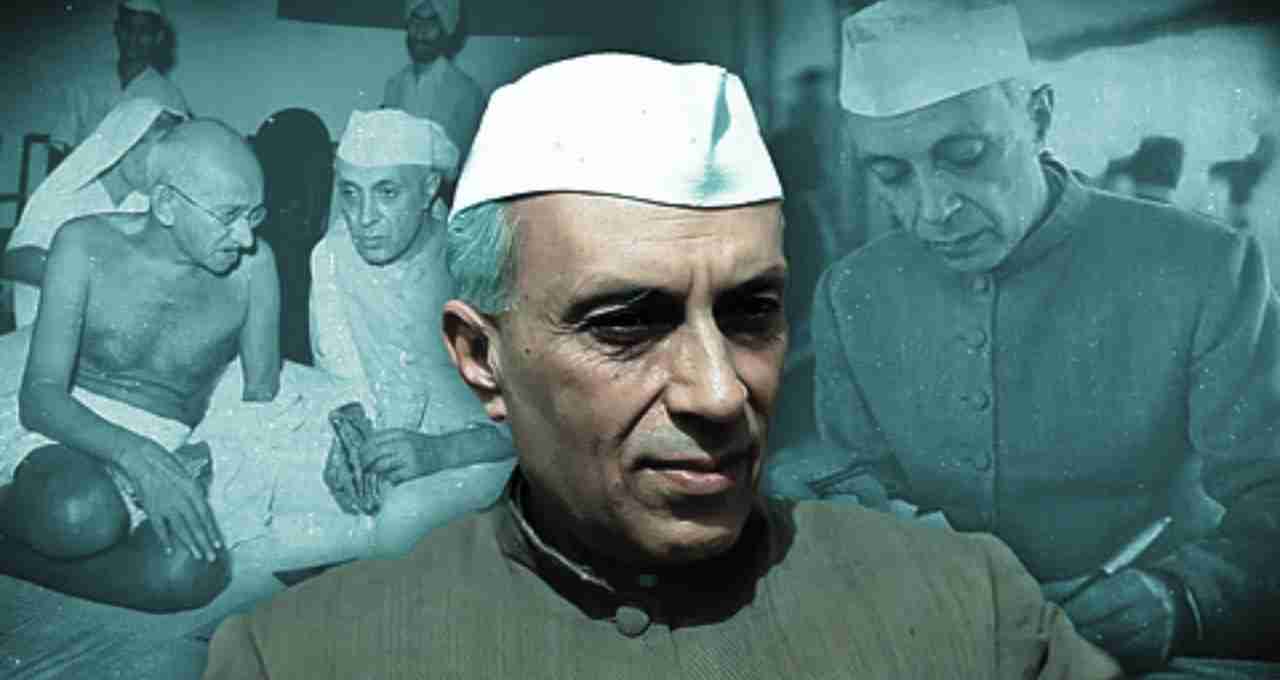

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, जिससे देश विकास और प्रगति की राह पर आगे बढ़ सका।

Jawaharlal Nehru: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक, विचारक और आधुनिक भारत के वास्तुकार माने जाते हैं। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) के आनंद भवन में जन्मे नेहरू ने न केवल देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया बल्कि आज़ादी के बाद एक मजबूत, लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक सोच वाले भारत की नींव रखी। उनके जीवन की कहानी एक ऐसे नेता की है, जिसने अपने विचारों और कार्यों से भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा को गहराई से प्रभावित किया।

बचपन और शिक्षा

नेहरू एक समृद्ध कश्मीरी पंडित परिवार में पैदा हुए। उनके पिता मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जबकि माता स्वरूप रानी एक सुसंस्कृत और शिक्षित महिला थीं। बचपन से ही नेहरू का वातावरण शिक्षा और राजनीतिक चर्चाओं से भरा हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, जहाँ आयरिश शिक्षक फर्डिनेंड टी. ब्रुक्स ने उन्हें न केवल पढ़ाया बल्कि थियोसॉफी और विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक ग्रंथों से भी परिचित कराया।

1905 में वे इंग्लैंड के प्रतिष्ठित हैरो स्कूल भेजे गए, इसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज से प्राकृतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और इतिहास का गहन अध्ययन किया। बाद में लंदन के इनर टेम्पल से वकालत की पढ़ाई पूरी कर वे बैरिस्टर बने।

कानून से राजनीति की ओर

1912 में भारत लौटने के बाद नेहरू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की, लेकिन उनका मन इस पेशे में नहीं लगा। उनका झुकाव राष्ट्रवादी राजनीति की ओर था। 1916 में कमला कौल से विवाह के बाद पारिवारिक जीवन की शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए।

नेहरू 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा संचालित होम रूल आंदोलन से जुड़े। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उनका दृष्टिकोण और कठोर हो गया। वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और कई बार जेल गए।

असहयोग और सविनय अवज्ञा में भूमिका

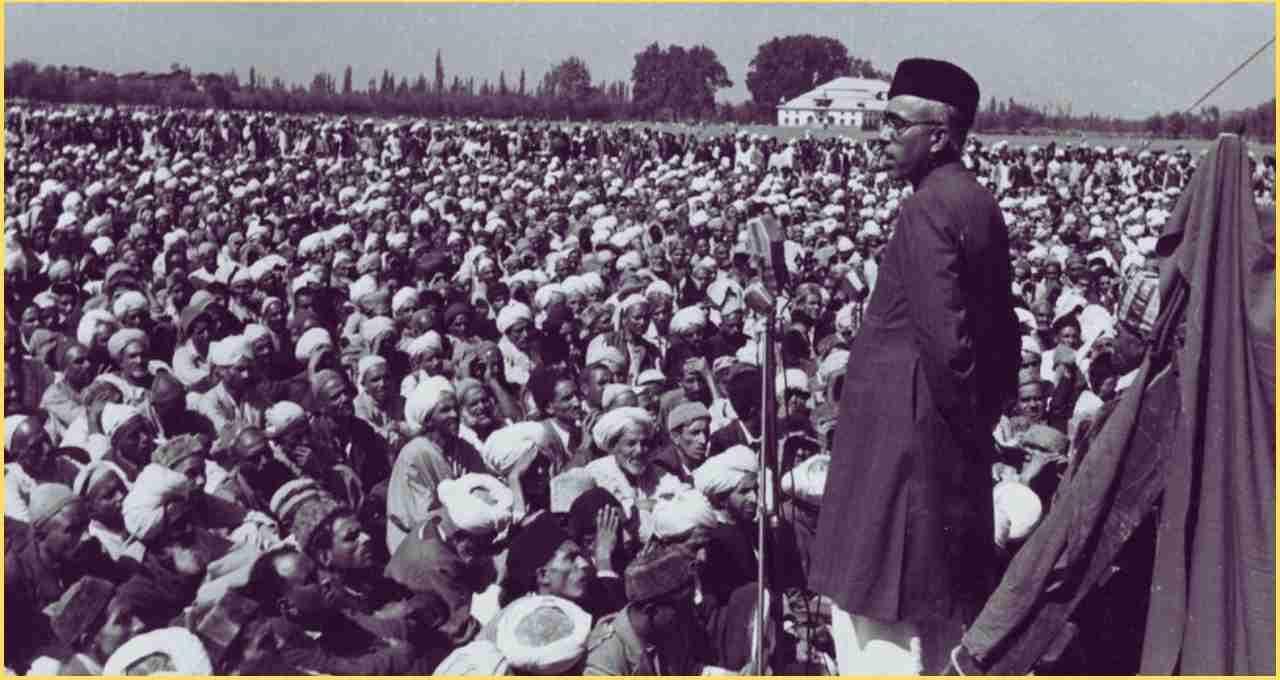

1920 और 1930 के दशक में नेहरू कांग्रेस के अग्रणी नेता बनकर उभरे। उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम जनता को आंदोलनों में शामिल करने के लिए देशभर में दौरे किए। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 'पूर्ण स्वराज' का प्रस्ताव पारित कराया। 31 दिसंबर 1929 की रात रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर उन्होंने स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा दिलाई।

1930 में गांधीजी के नमक सत्याग्रह के समर्थन में उन्होंने भी प्रतिबंधित नमक बनाकर कानून तोड़ा, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। उनका मानना था कि इन आंदोलनों ने भारतीय जनता में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का संचार किया।

राजनीतिक दृष्टिकोण और समाजवाद की ओर झुकाव

नेहरू यूरोपीय समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, हालांकि वे मार्क्सवाद के अंध-समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि भारत की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान समाजवादी नीतियों से ही संभव है। वे साम्राज्यवाद के घोर विरोधी थे और उपनिवेशवाद के खिलाफ विश्व स्तर पर आवाज उठाते थे।

1935 के भारत सरकार अधिनियम को उन्होंने "बंधनों का नया चार्टर" कहकर खारिज किया, लेकिन 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद वे सत्ता में आए और कई प्रांतों में सरकारें बनीं।

द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन

1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर वायसराय ने बिना भारतीय नेताओं से सलाह लिए भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। नेहरू ने लोकतंत्र और फासीवाद के बीच संघर्ष में लोकतंत्र का समर्थन किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार से युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता देने की शर्त रखी। जब यह शर्त नहीं मानी गई, तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफ़ा दे दिया।

1942 में गांधीजी के नेतृत्व में 'भारत छोड़ो आंदोलन' शुरू हुआ। नेहरू ने शुरू में इस आंदोलन के समय को लेकर संकोच जताया, लेकिन अंततः इसमें शामिल हुए और उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा।

स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री

15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' में स्वतंत्र भारत के आदर्शों और लक्ष्यों को व्यक्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया, बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया।

आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ

नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका थी। उन्होंने भारी उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा पर विशेष जोर दिया। भाखड़ा-नांगल जैसे बड़े बांध, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान उनके प्रयासों का परिणाम थे।

विदेश नीति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। उन्होंने भारत को शीत युद्ध के दो धड़ों — अमेरिका और सोवियत संघ — से दूर रखा। 1961 में उन्होंने यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, जो उपनिवेशवाद के खिलाफ नव-स्वतंत्र देशों का मंच बना।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

नेहरू के कार्यकाल में कई चुनौतियाँ भी आईं। 1962 में चीन-भारत युद्ध में भारत की हार ने उनकी विदेश नीति पर प्रश्नचिह्न लगाए। इसके अलावा, कुछ लोग मानते हैं कि उनकी आर्थिक नीतियाँ धीमी विकास दर का कारण बनीं। फिर भी, लोकतंत्र और संस्थाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने भारत की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अंतिम वर्ष और विरासत

27 मई 1964 को पंडित नेहरू का निधन हो गया। उनके जाने के बाद भी उनका प्रभाव भारतीय राजनीति, समाज और विदेश नीति पर गहराई से बना रहा। वे ऐसे नेता थे जिन्होंने आज़ादी से पहले और बाद में भारत के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई।

पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जिसने व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं का त्याग कर राष्ट्र की सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने भारत को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकता के रास्ते पर अग्रसर किया। उनकी दृष्टि, नीतियाँ और आदर्श आज भी भारत की राजनीतिक और सामाजिक संरचना के आधार स्तंभ हैं। नेहरू केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक युग के निर्माता थे, जिनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।