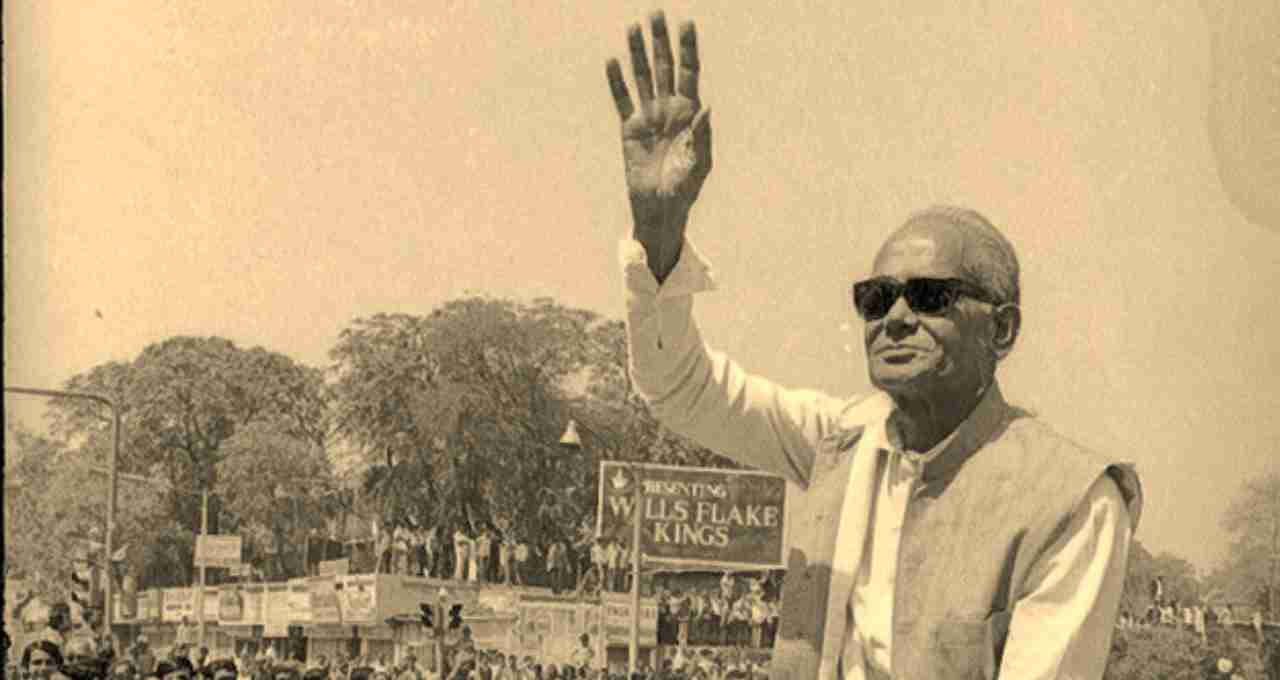

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और लोकतंत्र की रक्षा के महान सेनानी जयप्रकाश नारायण, जिन्हें 'जेपी' और 'लोकनायक' के नाम से जाना जाता है, ने न सिर्फ ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि आज़ाद भारत में भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया। 11 अक्टूबर 1902 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताबदियारा गांव में जन्मे जेपी का जीवन एक मिशन की तरह था – देश, समाज और आम जनता की सेवा।

बचपन और शिक्षा की शुरुआत

जेपी का जन्म एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता हरसू दयाल सरकारी नौकरी में छोटे अधिकारी थे। बचपन का अधिकतर समय उन्होंने अपने गांव में बिताया, जो अक्सर बाढ़ की चपेट में रहता था। इससे उनके अंदर कठिन परिस्थितियों में जीने और संघर्ष करने की भावना पैदा हुई। पढ़ाई के लिए वे पटना आए और कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात कई भावी बड़े नेताओं से हुई, जिनमें श्रीकृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे नाम शामिल हैं। इन्हीं लोगों से जेपी को देशभक्ति और समाज सेवा की प्रेरणा मिली, जिसने आगे चलकर उनके पूरे जीवन को एक नई दिशा दी।

विवाह और गांधी के करीब

साल 1918 में जयप्रकाश नारायण का विवाह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती देवी से हुआ। प्रभावती खुद भी एक साहसी और जागरूक महिला थीं, जो देश की आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई थीं। विवाह के बाद जब गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम आने का न्योता दिया, तो वे वहां चली गईं और वहीं से उन्होंने सादा जीवन और गांधीवाद के रास्ते को अपनाया। दूसरी ओर, जेपी का रुझान भी देशभक्ति की ओर बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भाषण सुना, जिसने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी अंग्रेज़ी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किए गए बिहार विद्यापीठ में दाखिला लिया और यहीं से उनके क्रांतिकारी और राष्ट्रसेवक जीवन की शुरुआत हुई।

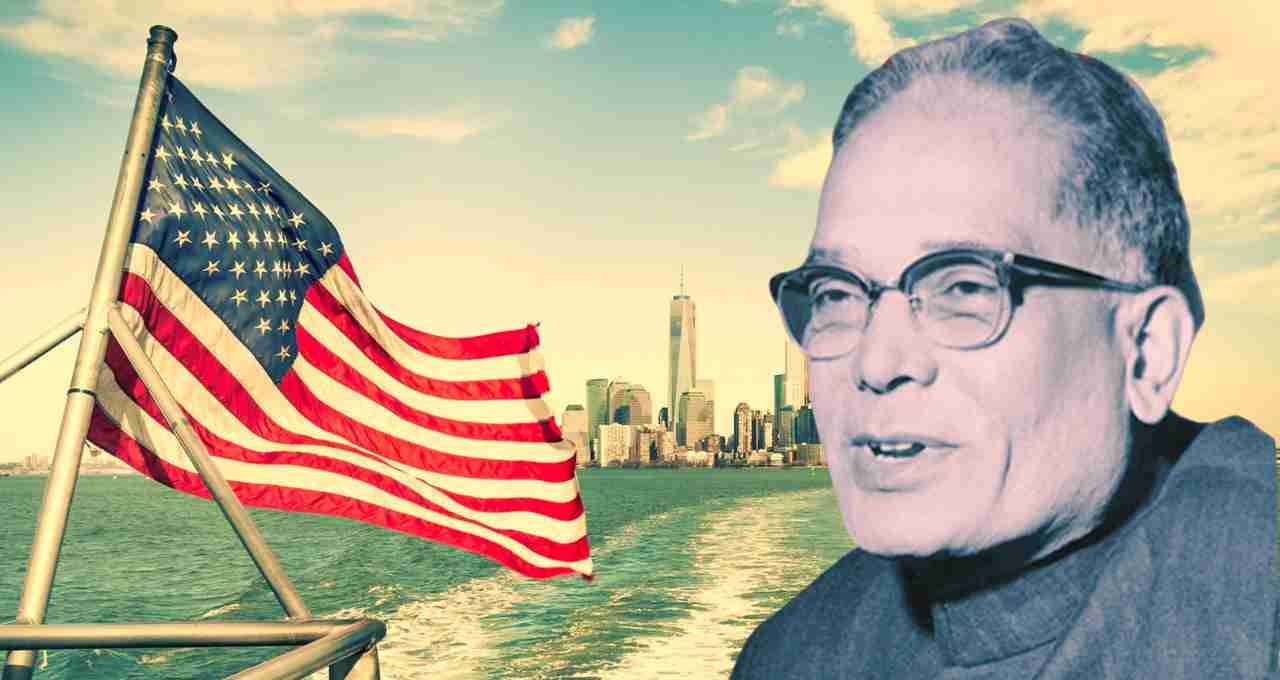

अमेरिका में उच्च शिक्षा और मार्क्सवाद से परिचय

विद्यापीठ से पढ़ाई पूरी करने के बाद जयप्रकाश नारायण ने 1922 में अमेरिका जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने का फैसला किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में दाखिला लिया। लेकिन वहां उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, जिस कारण उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ-साथ काम भी करना पड़ा। उन्होंने खेतों में मजदूरी की, होटल में बर्तन धोए और एक गैरेज में मिस्त्री के तौर पर भी काम किया। इन सब कठिन अनुभवों ने जेपी को आम श्रमिकों और गरीबों की परेशानियों से गहराई से जोड़ दिया। इससे उनके मन में सामाजिक समानता और न्याय के लिए एक नई सोच विकसित हुई।

बाद में जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन चले गए, जहां उन्होंने समाजशास्त्र में एमए किया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध विचारक कार्ल मार्क्स की किताब 'दास कैपिटल' पढ़ी, जिससे वे मार्क्सवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने भारतीय छात्रों के संगठन 'इंडियन स्टूडेंट्स असोसिएशन' के साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए काम करना शुरू किया। वहां उनके मन में यह भावना और मजबूत हो गई कि भारत को सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी आज़ादी चाहिए।

स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी

1929 में अमेरिका से भारत लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली और महात्मा गांधी को अपना मार्गदर्शक माना। 1930 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो जेपी ने उसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया और पहली बार जेल गए। जेल में उनकी मुलाकात डॉ. राममनोहर लोहिया और कई अन्य क्रांतिकारी विचारधारा वाले नेताओं से हुई। इन विचारों ने जेपी को समाजवादी सोच की ओर मोड़ा। बाद में उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही एक अलग समाजवादी धड़ा तैयार किया और 1934 में ‘कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी’ की स्थापना की। वे इसके पहले महासचिव बने और सामाजिक समानता, मजदूरों के अधिकार और आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष करने लगे।

1942 में जब गांधी जी ने ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ का आह्वान किया, तब जेपी उसमें भी अहम भूमिका में रहे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें हजारीबाग जेल में कैद कर लिया, लेकिन वहां से वे साहसिक तरीके से फरार हो गए। इस दौरान उनके साथी स्वतंत्रता सेनानी योगेन्द्र शुक्ला ने उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर जंगलों और पहाड़ियों के रास्ते गया तक पहुँचाया। इसके बाद जेपी ने भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ कई योजनाएं बनाईं। यह घटना न सिर्फ उनके साहस की मिसाल बनी, बल्कि उन्हें जनता के बीच एक प्रेरणास्रोत और संघर्षशील नेता के रूप में पहचान दिलाई।

आज़ादी के बाद का योगदान

स्वतंत्रता मिलने के बाद जयप्रकाश नारायण ने सत्ता की राजनीति से दूरी बना ली और देश के सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी काफी नहीं है, जब तक समाज में भ्रष्टाचार, गरीबी और असमानता जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। 1947 से 1953 तक वे 'ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन' के अध्यक्ष रहे और इस दौरान रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों के लिए उन्होंने जमकर संघर्ष किया। उन्होंने मजदूरों की स्थिति सुधारने, उनके वेतन और काम के हालात बेहतर करने के लिए आवाज उठाई। इसके अलावा जेपी ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया और ‘सर्वोदय आंदोलन’ से जुड़ गए, जिसकी प्रेरणा विनोबा भावे से मिली थी। इस आंदोलन के जरिए उन्होंने समाज में समानता, भाईचारा और आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश की। उनका मानना था कि सच्चा बदलाव नीचे से, यानी आम जनता के बीच से आना चाहिए।

गिरती सेहत और अंतिम समय

1975 में जयप्रकाश नारायण की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और डॉक्टरों ने उनकी दोनों किडनी के फेल हो जाने की पुष्टि की। इसके बाद उन्हें जीवनभर डायलिसिस की मदद लेनी पड़ी। इस दौर में उनकी सेहत लगातार गिरती गई, लेकिन इसके बावजूद वे देश के हालात को लेकर चिंतित रहते थे। 1979 में जब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई, तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने गलती से उनके निधन की घोषणा कर दी। यह खबर सुनकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। जब बाद में उन्हें बताया गया कि वे अभी जीवित हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, 'लगता है अब जाने का वक्त पास आ गया है।'

अंततः 8 अक्टूबर 1979 को पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से ठीक कुछ दिन पहले ही देश उनकी 77वीं जयंती की तैयारी कर रहा था। उनके जाने से पूरे देश को गहरा दुख हुआ और हर वर्ग के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जयप्रकाश नारायण को एक ऐसे नेता के रूप में याद किया गया, जिसने अपने जीवन को सिर्फ देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया।

पुरस्कार और सम्मान

जयप्रकाश नारायण को उनके महान योगदान के लिए कई बड़े सम्मान मिले। 1965 में उन्हें एशिया के सबसे प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया, जो समाज सेवा के क्षेत्र में उनके काम को मान्यता देने के लिए दिया गया था। इसके बाद 1999 में, उनके निधन के कई साल बाद भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ भी मरणोपरांत दिया। ये सम्मान उनके उस योगदान के लिए थे, जो उन्होंने न सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए, बल्कि आज़ादी के बाद लोकतंत्र की रक्षा और समाज सुधार के लिए भी किए। जेपी हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और जनसेवा की मिसाल बने रहेंगे।

जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीति के उन विरले नेताओं में से थे जिन्होंने सत्ता की जगह जनसेवा को चुना। उनका जीवन त्याग, विचार और संघर्ष का प्रतीक है। चाहे वह अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई हो या इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा – जेपी हमेशा जनता के साथ खड़े रहे। आज भी वे भारतीय राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद के प्रतीक माने जाते हैं।