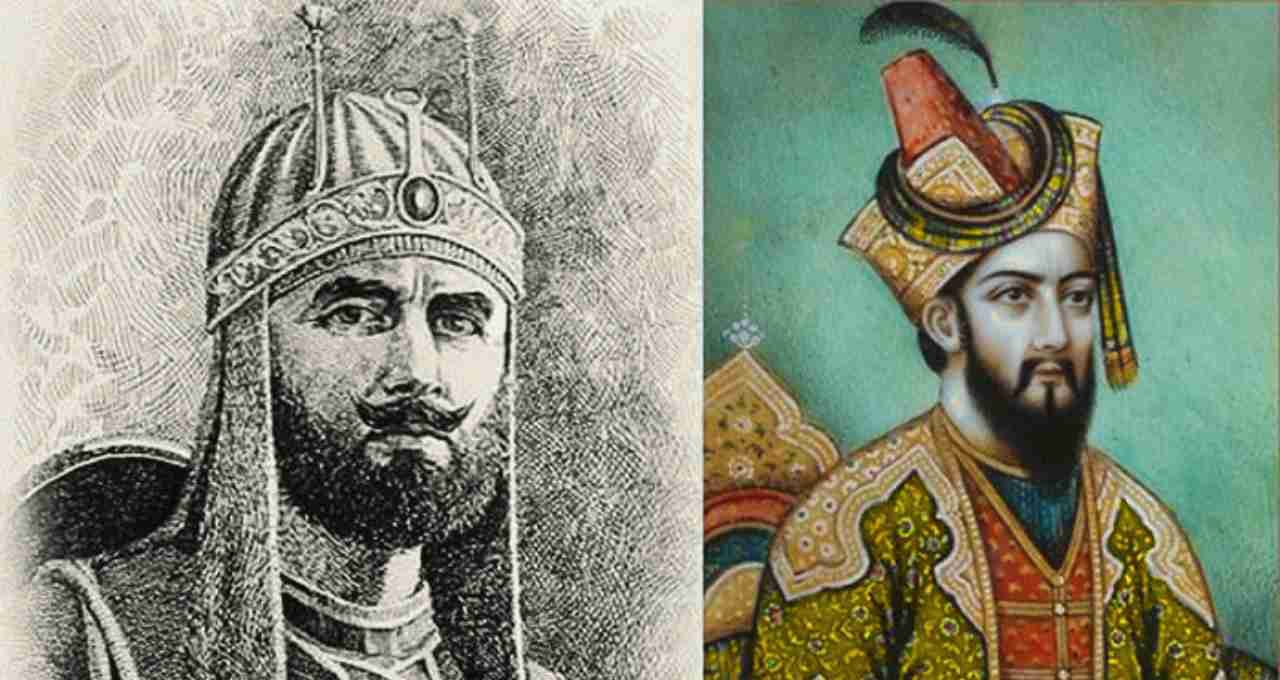

नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूँ (1508–1556) मुग़ल साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसम्बर 1530 को उन्होंने दिल्ली के तख़्त पर बैठकर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। बाबर ने अपने जीवनकाल में ही राज्य को विभिन्न हिस्सों में बाँट दिया था ताकि भाइयों के बीच टकराव न हो। परंतु हुमायूँ के भाई – कामरान, अस्करी और हिंदाल – समय आने पर उनके सहयोगी साबित नहीं हुए। उस काल में जबकि साम्राज्य को एकता की आवश्यकता थी, वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में उलझ गए।

शेरशाह सूरी से संघर्ष और निर्वासन

हुमायूँ का शासनकाल प्रारंभ से ही चुनौतियों से भरा रहा। अफ़गान शासक शेरशाह सूरी ने उन्हें 1539 के चौसा और 1540 के कन्नौज (बिलग्राम) युद्ध में पराजित किया। परिणामस्वरूप हुमायूँ को भारत छोड़ना पड़ा। उन्होंने सिंध, अमरकोट और काबुल जैसे स्थानों पर निर्वासन का समय बिताया। अमरकोट में ही 1542 में उनके पुत्र जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर का जन्म हुआ। बाद में वे ईरान के शाह तहमास्प के पास शरण लेने गए, जहाँ से उन्हें काबुल और कंधार पर अधिकार करने में सहायता मिली।

साम्राज्य की पुनर्स्थापना

लगभग पंद्रह वर्षों के बाद, 1555 में हुमायूँ ने पुनः दिल्ली पर अधिकार किया। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसकी वंशावली कमजोर हो चुकी थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हुमायूँ ने लाहौर, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। यद्यपि उनका पुनर्निर्मित शासनकाल बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन उन्होंने अकबर के लिए साम्राज्य की नींव मज़बूत कर दी।

अकाल मृत्यु और सत्ता का संक्रमण

जनवरी 1556 में हुमायूँ की मृत्यु दिल्ली के दीनपनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। उस समय उनका पुत्र अकबर पंजाब के कलानौर में था। वहीं उसका राज्याभिषेक किया गया। हुमायूँ की अचानक मृत्यु के बावजूद मुग़ल साम्राज्य का अस्तित्व बचा रहा, और अकबर ने आगे चलकर इसे विस्तार दिया।

हुमायूँ का मकबरा – स्थापत्य का अनूठा उदाहरण

हुमायूँ की मृत्यु के नौ वर्ष बाद उनकी विधवा हमीदा बानो बेगम ने 1562 में उनके लिए भव्य मकबरे के निर्माण का आदेश दिया। फारसी वास्तुकार मिराक मिर्ज़ा घियास द्वारा डिज़ाइन किए गए इस स्मारक का निर्माण 1571 में पूरा हुआ। यह भारत में मुगल स्थापत्य का पहला बड़ा नमूना है।

- चारबाग शैली: मकबरे को चार भागों में विभाजित उद्यानों से घेरा गया है, जो इस्लामी अवधारणा ‘जन्नत के चार नदियों वाले बाग’ पर आधारित हैं।

- लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का संयोजन: यह पहली बार था जब इतनी बड़ी मात्रा में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ।

- गुम्बद और जालियां: फारसी प्रभाव वाले डबल-डोम, पीट्रा ड्यूरा पच्चीकारी और संगमरमर की जालियां इस मकबरे की विशिष्ट पहचान हैं।

सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्त्व

हुमायूँ का मकबरा न केवल स्थापत्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह उस समय की राजनीतिक-सांस्कृतिक स्थिति को भी दर्शाता है। मुग़ल दरबार का चरित्र मध्य एशियाई से फारसी शैली की ओर बदल रहा था। इस मकबरे के निर्माण ने आगे ताजमहल जैसे स्मारकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

जीर्णोद्धार और संरक्षण

ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद यह परिसर कई बार उपेक्षा का शिकार हुआ। 19वीं शताब्दी में चारबाग के स्वरूप को अंग्रेज़ी बागवानी शैली में बदल दिया गया। विभाजन (1947) के दौरान यह क्षेत्र शरणार्थी शिविर बन गया, जिससे भारी क्षति हुई। बाद में आगा खान ट्रस्ट और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (ASI) ने इसका पुनर्निर्माण किया। 2003 के जीर्णोद्धार के बाद उद्यानों की जल-प्रणाली पुनः सक्रिय हुई और स्मारक ने अपना पुराना सौंदर्य वापस पाया।

विरासत और आज का परिदृश्य

आज हुमायूँ का मकबरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह न केवल पर्यटकों को आकर्षित करता है, बल्कि भारत के इतिहास और स्थापत्य की गहरी परंपरा का सजीव साक्ष्य भी है। यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयों से जूझने के बाद भी एक शासक अपनी सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहर द्वारा इतिहास में अमर हो सकता है। हुमायूँ का जीवन संघर्षों से भरा था, परंतु उनकी दूरदर्शिता और सांस्कृतिक दृष्टिकोण ने भारत को एक ऐसी धरोहर दी, जो आज भी विश्वभर में सराही जाती है। यदि आप दिल्ली जाएँ, तो इस विश्व धरोहर स्थल को अवश्य देखें और भारतीय इतिहास की इस अनमोल कड़ी को करीब से महसूस करें।

हुमायूँ, बाबर का पुत्र और मुग़ल साम्राज्य का दूसरा सम्राट, 1530 में गद्दी पर बैठा। शेरशाह सूरी से हारकर निर्वासन में गया और ईरान की मदद से 1555 में पुनः दिल्ली पर कब्जा किया। 1556 में सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हुई। हुमायूँ का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसे हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। यह मुगल वास्तुकला का पहला बड़ा उदाहरण है और चारबाग शैली पर आधारित है। 1993 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया।