19 फरवरी 1986 को भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहली बार कंप्यूटराइज्ड टिकट रिजर्वेशन सिस्टम शुरू किया। इससे पहले, टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया मैन्युअल थी, जिसमें काफी समय लगता था और यह एक जटिल प्रक्रिया थी। इससे पहले, पूरी टिकट बुकिंग प्रक्रिया मैन्युअल थी, जिसमें यात्रियों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था और रिजर्वेशन में काफी समय लगता था।

मैन्युअल टिकटिंग सिस्टम में रेलवे कर्मचारियों को ट्रेन की रिक्त सीटों की जानकारी रजिस्टर में खोजनी पड़ती थी, जिससे बुकिंग में कई घंटे या कभी-कभी दिन भी लग जाते थे।

मैन्युअल टिकटिंग सिस्टम की चुनौतियां

कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से पहले, भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग एक मुश्किल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। यात्रियों को टिकट पाने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता था, जिससे यह प्रक्रिया अव्यवस्थित और धीमी हो जाती थी।

* फॉर्म भरना – यात्री को एक फॉर्म भरना पड़ता था, जिसमें यात्रा की तारीख, गंतव्य (डेस्टिनेशन), ट्रेन नंबर और अन्य जानकारी दर्ज करनी होती थी।

* सीट की उपलब्धता जांचना – रेलवे क्लर्क हाथ से मेंटेन किए गए रजिस्टरों में सीटों की उपलब्धता जांचते थे।

* प्रतीक्षा और आवेदन प्रक्रिया – अगर सीट उपलब्ध नहीं होती, तो यात्री को अगली संभावित तारीख के लिए दोबारा आवेदन करना पड़ता था।

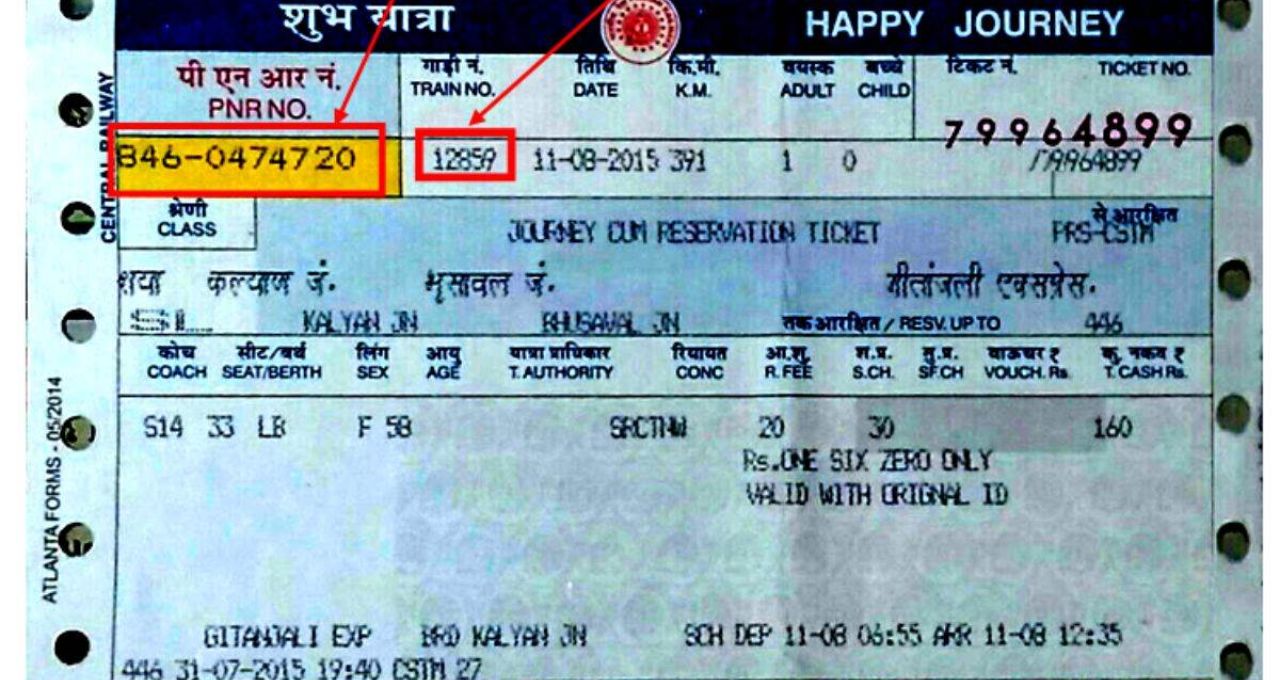

* टिकट जारी करना – यदि सीट उपलब्ध होती, तो यात्री को कार्डबोर्ड टिकट दिया जाता, जिसमें ट्रेन नंबर और बर्थ डिटेल्स दर्ज होती थीं।

* लंबी कतारें और ज्यादा समय – यात्रियों को टिकट बुक करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था।

* रजिस्टरों में गलतियां और डेटा की समस्या – कर्मचारियों को हर ट्रेन की बुकिंग मैन्युअली दर्ज करनी पड़ती थी, जिससे त्रुटियों की संभावना अधिक होती थी।

* सीट की जानकारी अपडेट करने में देरी – सीटों की उपलब्धता अपडेट करने में कई घंटे लग जाते थे, जिससे यात्रियों को सही जानकारी नहीं मिल पाती थी।

* दलालों और भ्रष्टाचार की समस्या – मैन्युअल सिस्टम में दलालों की भूमिका ज्यादा थी, जिससे टिकट की ब्लैक मार्केटिंग होती थी।

कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की शुरुआत

19 फरवरी 1986 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर आधारित टिकट रिजर्वेशन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसने भारतीय रेलवे के टिकटिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया।

* तेजी और सुविधा – अब यात्री कुछ ही मिनटों में टिकट बुक कर सकते थे, जिससे लंबी कतारों की जरूरत खत्म हो गई।

* सटीकता में सुधार – मैन्युअल एंट्री के बजाय डिजिटल रिकॉर्ड्स से गलतियों की संभावना कम हो गई।

* सीट उपलब्धता की रियल- टाइम जानकारी – यात्रियों को अब तुरंत पता चल जाता था कि सीट उपलब्ध है या नहीं।

* पारदर्शिता में वृद्धि – कंप्यूटराइज्ड बुकिंग ने दलालों और ब्लैक मार्केटिंग को कम किया।

भारतीय रेलवे में डिजिटल युग की शुरुआत

1986 में सिर्फ नई दिल्ली स्टेशन पर शुरू हुआ यह सिस्टम जल्द ही देशभर में अन्य प्रमुख स्टेशनों तक फैल गया। आज, यात्री IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सुविधाजनक बन गई हैं।

टेलीग्राम और डाक सेवा का इस्तेमाल

कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से पहले, टिकटिंग प्रक्रिया काफी जटिल थी। यदि यात्री का बुकिंग स्टेशन और ट्रेन में चढ़ने का स्टेशन अलग होता, तो रेलवे टेलीग्राम के जरिए बुकिंग स्टेशन से यात्रा वाले स्टेशन तक जानकारी भेजता था। इसके अलावा, टिकट यात्रियों को डाक के माध्यम से भेजी जाती थी, जिससे उन्हें टिकट प्राप्त करने में कई दिन लग सकते थे। इस प्रक्रिया में समय की बर्बादी और असुविधा ज्यादा थी।

इंटरनेट टिकटिंग का युग

रेलवे ने अगस्त 2002 में इंटरनेट टिकटिंग सेवा शुरू की, जिससे यात्रियों के लिए घर बैठे टिकट बुक करना आसान हो गया। शुरुआत में: यात्री वेबसाइट पर टिकट बुक करते थे, और टिकट डाक से उनके घर भेजी जाती थी। 12 अगस्त 2005 को: ई-टिकटिंग सेवा शुरू हुई, जिससे यात्री ऑनलाइन टिकट डाउनलोड कर सकते थे, और प्रिंटआउट लेकर यात्रा कर सकते थे।

यह पूरी प्रक्रिया IRCTC (भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम) के तहत होती है, जिसे 1999 में स्थापित किया गया था। आज, ई-टिकटिंग भारतीय रेलवे के टिकटिंग सिस्टम का अभिन्न हिस्सा बन गया है, जिससे लाखों लोग हर दिन आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं।