भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दीं। यह पहला व्यापक जनविद्रोह था, जिसने स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीय झुकेंगे नहीं। आंदोलन ने ब्रिटिशों को युद्ध, आर्थिक संकट और अस्थिरता में उलझा दिया। इससे उन्हें सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जो अंततः 1947 में भारत की आज़ादी का मार्ग बना।

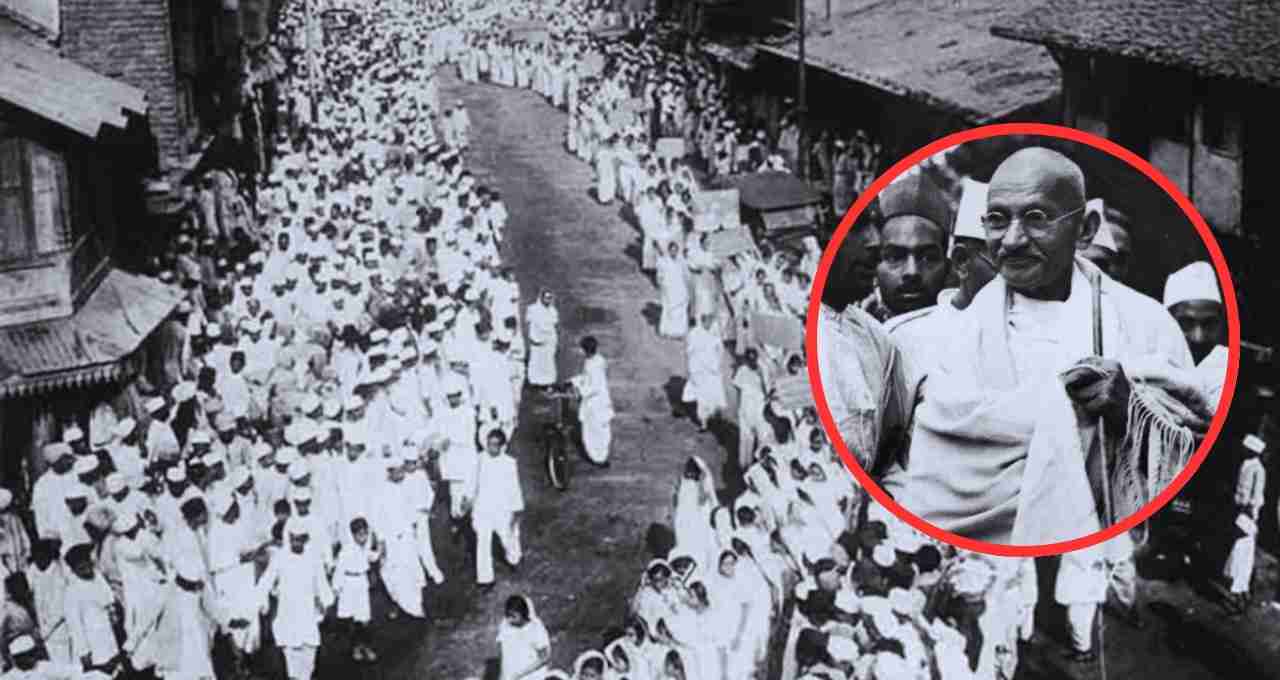

नई दिल्ली: आज से 83 वर्ष पहले, 8 अगस्त 1942 को भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन आया जिसने ब्रिटिश राज की नींव को हिला कर रख दिया। इस दिन महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से 'करो या मरो' का आह्वान करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन कोई साधारण विरोध नहीं था—बल्कि एक व्यापक जनक्रांति थी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को यह अहसास करा दिया कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना संभव नहीं।

इस आंदोलन ने भारतीय जनता को एक नई ऊर्जा दी और स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक मोड़ पर पहुँचा दिया। आइए, इस ऐतिहासिक आंदोलन की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम और प्रभावों को विस्तार से समझते हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध और भारत की अनदेखी

1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना पूछे ही युद्ध का हिस्सा बना दिया। भारतीय नेताओं को यह रवैया अपमानजनक लगा। कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटेन को यह स्पष्ट रूप से बताया कि यदि भारत उनकी लड़ाई में मदद करेगा तो बदले में उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

इसी संदर्भ में 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, लेकिन यह मिशन केवल एक सीमित स्वायत्तता का प्रस्ताव लेकर आया। इसे सभी भारतीय नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। इस असफलता ने देश में असंतोष की आग को और भड़काया।

गांधीजी का नेतृत्व और 'करो या मरो' का नारा

क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, महात्मा गांधी ने फैसला लिया कि अब केवल बातों से आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए जो ऐतिहासिक शब्द कहे, वे आज भी भारतवासियों के दिलों में गूंजते हैं: 'अंग्रेजों भारत छोड़ो। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे।'

इस एक वाक्य ने जैसे पूरे देश की रगों में बिजली भर दी।

कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रस्ताव

मुंबई की इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने सर्वसम्मति से 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किया। यह तय हुआ कि अब स्वतंत्रता की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी जाएगी। गांधीजी ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाने की अपील की, लेकिन जनता का गुस्सा इस हद तक था कि आंदोलन कई जगहों पर हिंसक रूप ले बैठा।

नेताओं की गिरफ्तारी और जनता का विद्रोह

आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश हुकूमत ने सबसे पहले कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद समेत सैकड़ों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। पर इसका असर उल्टा हुआ—देशभर में जनता और भी भड़क उठी।

रेलवे स्टेशन जलाए गए, डाकघर तहस-नहस किए गए और सरकारी इमारतों पर हमले हुए। कई जगहों पर लोगों ने स्वतंत्र सरकारों की स्थापना तक कर दी। उत्तर प्रदेश के बलिया, पश्चिम बंगाल के तमलुक, और महाराष्ट्र के सतारा में 'आज़ाद प्रशासन' स्थापित हुए।

छात्र, महिलाएं और भूमिगत आंदोलन की भूमिका

जैसे-जैसे आंदोलन गहराता गया, भूमिगत गतिविधियों ने जोर पकड़ा। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, और उषा मेहता जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने बिना किसी औपचारिक नेतृत्व के आंदोलन को नया आयाम दिया।

- अरुणा आसफ अली ने गिरफ्तार नेताओं की अनुपस्थिति में मुंबई में तिरंगा फहराया।

- उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाकर आंदोलन की सूचना देशभर में फैलाने में भूमिका निभाई।

- महिलाएं गाँव-गाँव जाकर पर्चे बांटतीं, घायल आंदोलनकारियों की सेवा करतीं, और ब्रिटिश पुलिस की आंखों में आंखें डाल कर विरोध जतातीं।

- इसमें छात्र संगठन, युवा कार्यकर्ता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमुख रूप से सामने आए।

ब्रिटिश शासन की हिचकोले खाती नींव

‘भारत छोड़ो आंदोलन’ ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक चेतावनी थी। हालांकि इस आंदोलन को सैनिक ताकत से कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर गहरा था। लाखों लोगों की भागीदारी, हजारों की गिरफ्तारी और सैकड़ों की शहादत ने यह साबित कर दिया कि अब भारत को रोका नहीं जा सकता।

दूसरी ओर, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के चलते कमजोर हो चुकी थी। भारतीय रेलवे, टेलीग्राम और संचार तंत्र को हुए नुकसान ने प्रशासनिक व्यवस्था को पंगु बना दिया। युद्ध के साथी—जैसे अमेरिका—ने भी ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि भारत को स्वतंत्रता दी जाए।

स्वतंत्रता की ओर निर्णायक क़दम

हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारत को तत्काल स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन इसने स्वतंत्रता की उलटी गिनती शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार को यह भलीभांति समझ आ गया कि अब भारत में राज करना नामुमकिन है।

आंदोलन के बाद कांग्रेस की गतिविधियां भले कम हो गईं हों, लेकिन जनमानस में स्वतंत्रता की भावना कभी कमजोर नहीं पड़ी। यही कारण है कि जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन को भारत को आज़ादी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अंततः, 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता का सूरज देखा।